Déterminer l’étage bioclimatique d’un terrain ne relève pas d’une simple formalité administrative. Des erreurs fréquentes surviennent lors de l’évaluation des données locales, aboutissant à des choix inadaptés de matériaux ou de systèmes de chauffage.Certaines communes limitrophes présentent des variations climatiques significatives, rendant les recommandations générales inopérantes. La réglementation thermique française tient compte de ces subtilités, mais son application effective dépend d’une observation rigoureuse du site et de l’interprétation des microclimats.

Pourquoi l’étage bioclimatique compte vraiment dans la construction d’une maison

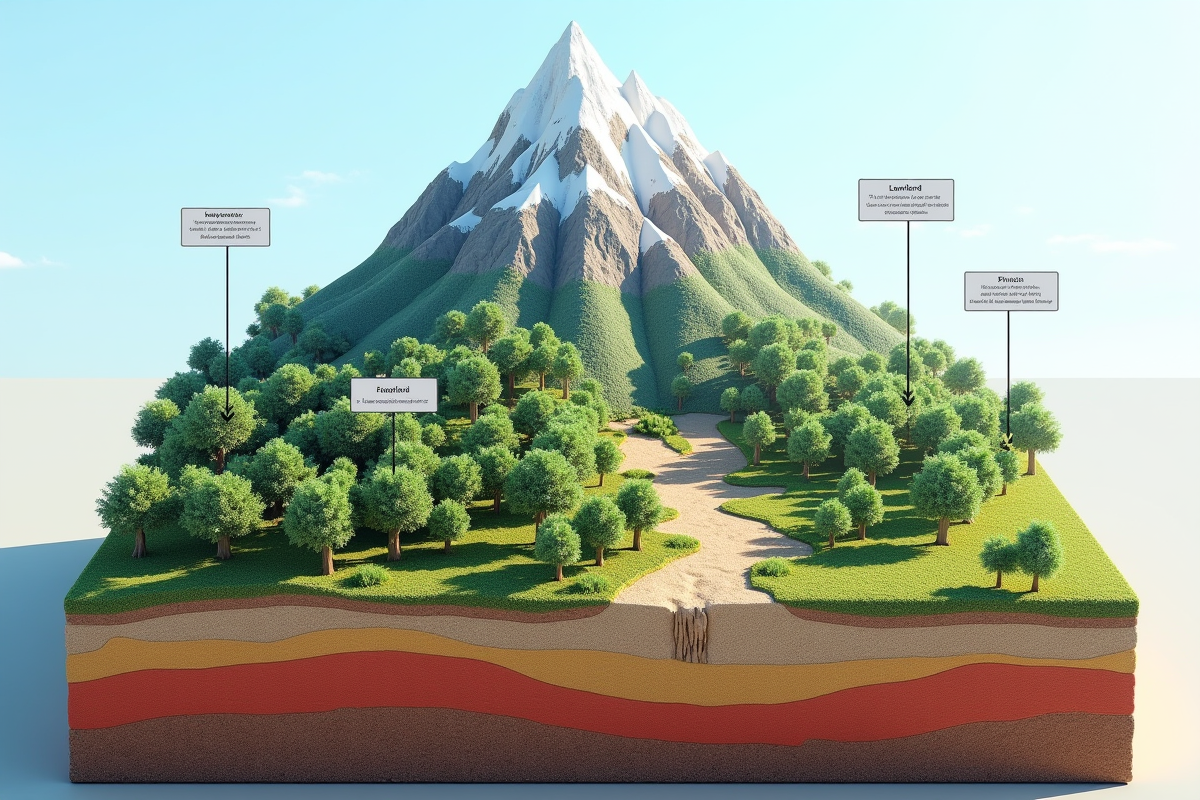

Dès la première esquisse d’une maison bioclimatique, l’étage bioclimatique du terrain détermine chaque paramètre technique. Rien d’uniforme : chaque parcelle impose ses propres limites, et propose ses propres richesses. La conception bioclimatique mise sur tout ce que le site peut naturellement offrir pour maîtriser la consommation d’énergie, que ce soit pour se chauffer ou rafraîchir l’intérieur. Dans les secteurs froids, les apports solaires deviennent de précieux alliés pour maintenir la chaleur sans coup de massue sur la facture.

Impossible d’ignorer l’impact du besoin bioclimatique (Bbio) en maison neuve : orientation du bâti, volumes vitrés et compacité jouent sur la performance finale, le tout orchestré selon l’étage bioclimatique. Les standards évoluent rapidement, le confort d’adaptation se réduit d’année en année : mal doser l’isolation ou mal dimensionner le chauffage ne pardonne plus. La clé ? Tirer le maximum des apports solaires l’hiver, protéger son logement des surchauffes l’été. Cette approche guide toute construction bioclimatique.

| Facteur | Influence sur la maison |

|---|---|

| Altitude | Modifie la durée de l’ensoleillement et la rigueur des hivers |

| Proximité d’un plan d’eau | Tempère les variations thermiques, impacte la gestion de la chaleur |

| Orientation dominante | Conditionne le potentiel d’apports solaires gratuits |

La base réglementaire s’appuie sur ces facteurs pour fixer les plafonds de consommation. Se priver d’une analyse fine de l’étage bioclimatique, c’est passer à côté d’économies durables, année après année.

Comment reconnaître son étage bioclimatique ? Les bonnes questions à se poser

Atteindre un diagnostic fiable demande d’ausculter le terrain de près. D’abord, inspectez l’orientation : une façade sud maximise les apports solaires en hiver, ce qui change radicalement le confort thermique. Estimez la surface vitrée envisageable. Une baie bien placée dans la cuisine ou la salle à manger métamorphose les espaces ; à l’inverse, une mauvaise position gâche l’expérience et peut vite faire grimper l’inconfort.

Autre point capital : la ventilation naturelle. Configuration du relief, rangée d’arbres, haies ou murs végétaux guident la circulation de l’air, avec des conséquences directes sur le choix de ventilation et la maîtrise des pertes énergétiques.

Attention également à l’épaisseur et la nature des murs : leur capacité à retenir la chaleur ou la fraîcheur dicte la qualité thermique saison après saison. Autant réfléchir en amont à la disposition des fenêtres et baies : mal étudiées, elles ouvrent la porte à une surchauffe estivale difficile à contenir.

Pour structurer l’analyse, gardez ces axes de réflexion en tête :

- Évaluer la trajectoire du soleil selon la latitude et la saison, véritable boussole du projet.

- Adapter la surface habitable : elle conditionne la masse d’énergie à stocker ou à dissiper selon les périodes de l’année.

- Choisir l’isolation à partir des défis thermiques du site, et non par simple effet de mode.

C’est l’équilibre entre étage bioclimatique, architecture et réalité du site qui forge, concrètement, la performance d’un habitat.

Zoom sur les méthodes fiables pour déterminer efficacement l’étage bioclimatique

Pour établir l’étage bioclimatique d’un lieu, il ne s’agit pas d’improviser. Un diagnostic rigoureux, s’appuyant sur des outils et processus éprouvés, s’impose. Le recours à un spécialiste représente souvent la voie la plus sûre, surtout si le projet vise un résultat optimal ou engage une construction neuve. Ces professionnels basent leurs calculs sur les études thermiques réglementaires et utilisent l’indicateur Bbio (Besoin Bioclimatique), qui quantifie la demande en chauffage, rafraîchissement et éclairage naturel.

Au départ, il faut réunir toutes les données climatiques locales disponibles : températures extrêmes, degrés d’humidité, vents dominants et saisons d’ensoleillement. Ces éléments nourrissent des outils de simulation thermique, capables de modéliser diverses réponses du bâtiment suivant l’équilibre entre apports solaires et pertes thermiques.

Trois étapes jalonnent cette démarche :

- Cartographier précisément altitudes et expositions pour situer la parcelle dans la bonne zone bioclimatique.

- Étudier la part des surfaces vitrées au regard des murs pleins, afin d’optimiser les apports tout en limitant les pertes.

- Comparer différentes options d’isolation et de configuration des espaces pour mesurer, chiffres à l’appui, leur efficacité relative.

Le niveau de précision attendu et le budget du projet dictent le choix de la méthode. Collaborer avec un expert permet d’aller au-delà des impressions et de concevoir une maison vraiment adaptée au terrain, sans laisser de place à l’approximation.

Matériaux, astuces et experts : tout pour réussir sa maison bioclimatique

Dans une maison bioclimatique, les matériaux sélectionnés comptent autant que l’orientation ou l’isolation. Des matériaux à forte inertie thermique, comme la brique monomur, le béton de chanvre ou la terre crue stockent la chaleur pour la restituer doucement durant la nuit. Le bois massif ou la laine de bois affichent de belles performances d’isolation tout en régulant naturellement l’humidité.

L’exigence de la construction bioclimatique se joue dans les détails. Une isolation continue sans ponts thermiques évite des déperditions souvent coûteuses à rattraper. Pour transformer les apports solaires en atout toute l’année, des baies judicieusement positionnées s’associent à des équipements mobiles, brise-soleil, stores extérieurs, afin de tempérer l’intérieur dès l’apparition des fortes chaleurs.

Pour ancrer un projet bioclimatique solide, ces conseils opérationnels font la différence :

- Installer une ventilation performante, qu’elle soit double flux ou hygroréglable, pour renouveler l’air efficacement sans gaspiller d’énergie.

- Agencer les pièces pour orienter les espaces de vie vers le sud et réserver les volumes annexes au nord.

- Impliquer un expert thermique dès la conception pour ajuster chaque paramètre de consommation d’énergie avant même de couler la première dalle.

Le succès d’une démarche bioclimatique repose sur la coopération avec des professionnels aguerris. Architectes, ingénieurs du bâtiment, artisans spécialisés interviennent de la conception à la réception. Seule l’articulation minutieuse entre anticipation, détails techniques et connaissance du terrain donne à un habitat l’adaptabilité et l’efficacité qu’exige notre époque.

À la remise des clés, la maison s’inscrit alors dans son environnement, affronte le froid comme la canicule sans jamais faillir, et offre à ses habitants la satisfaction de vivre dans un lieu pensé pour durer.